作者:何立芳

https://xbhznu.ihwrm.com/index/article/articleinfo/doc_id/4342220.html

新校舍师生捐款收支明细(1936.1)

近期,档案馆在整理材料时,发现了一份珍贵的手写档案。这份档案由时任校长徐旭东书写于1936年1月。

1931年9月14日浙江省立杭州师范学校开学,因新校舍尚需规划与建设,学校临时租用杭州市横河桥大河下,原省立女子师范学校校址(即今杭州第七中学分部)为校舍宜。杭师建校三年,校舍久悬无着。1934年7月徐旭东校长到任伊始,即着手解决校舍事宜。徐校长以“校舍问题一日不解决,学校一日不稳定”的认识,全力奔赴新校舍建设工程工作之中,从工程设计、承包乃至财务会计帐目,事必躬亲。1935年4月,占地约56亩,建筑面积约5400平方米的新校舍落成,其设计和建筑质量在20世纪30年代堪称一流。建有教学大楼一座,除普通教室外,还有生物实验室、物理实验室、化学实验室、史地教学、美术教室、劳作教室、音乐教室等特种教室。学生宿舍内兼设有自修室;还建设有办公楼、医务室,另建有一座颇具规模的健身房和图书馆。

新校舍建成后,教具极其简陋,急需添置新的设备,但所需经费与上级部门拨款的经费相差千余银元左右。1935年5月,由热心爱校的教职员工在校内发起募捐。一开始,众人都觉得教员收入微薄,学生又多是贫寒子弟,此事有点困难。但值得庆幸的是校内师生员工踊跃捐款,短短数日,捐款银两数就达到了1053银元。其中,教职员工捐银494元,1936届学生捐银214.50元,1937届学生捐银246元,1938届学生捐银98.50元。捐款所得由“新校舍布置设备委员会”讨论决定款项开支情况,捐款支出共计1158银元整,包括:标准钟1座(160银元)、钢骨水泥钟架1座(120银元)、万有文库书橱6只(150银元)、图书集成书箱6只(50银元)、自修室清洁橱拾陆(176银元)、女生寝室杂件箱80只(352银元)、男生床架添做杂件箱300只(150银元)。捐款数量为1053银元,而支出为1158银元,多支出的105银元在1935年度第一学期的商店盈余项中予以补齐。

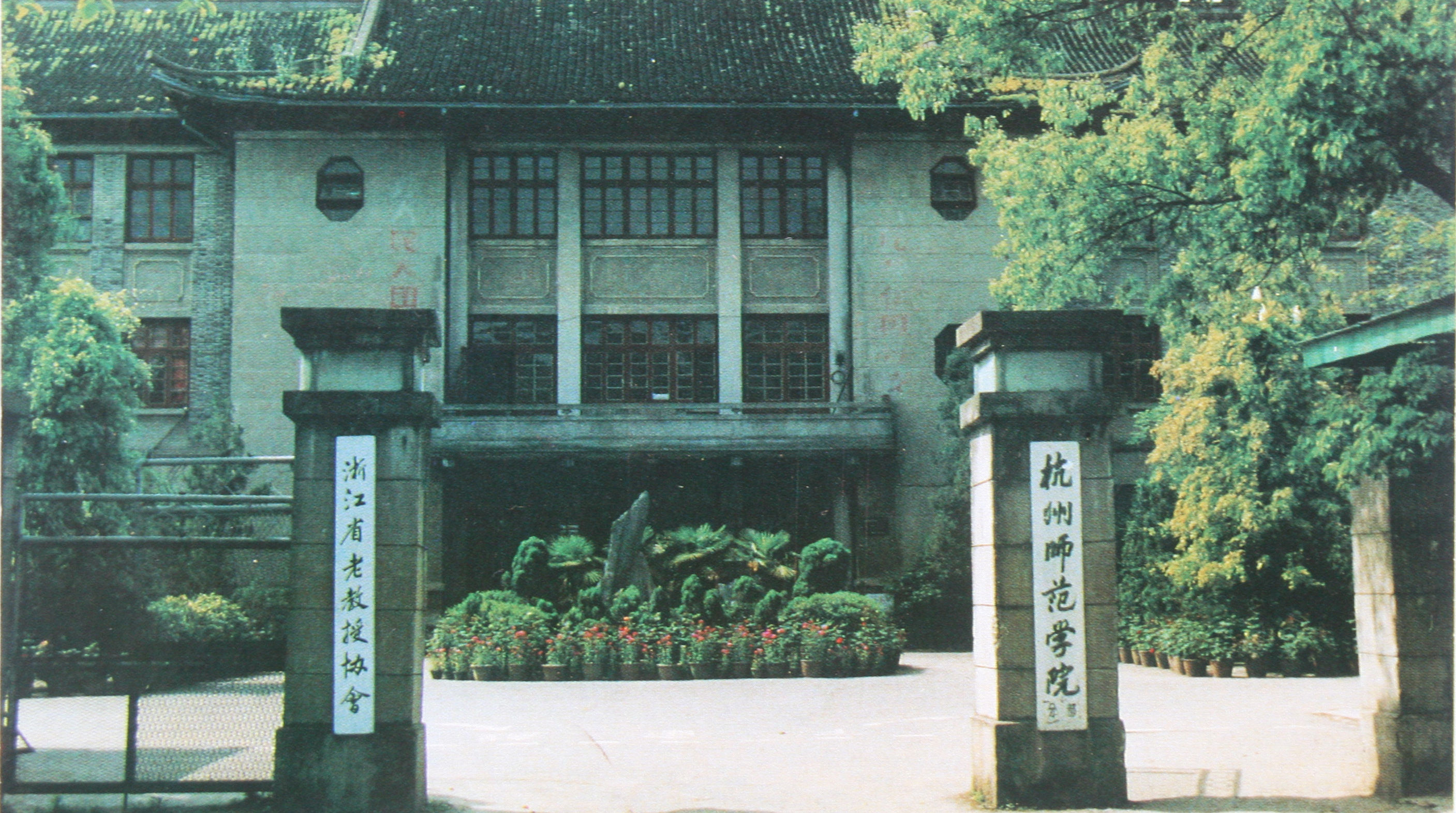

从这份收支明细表中可以看出学校开办之初的艰辛,为以志纪念,刻“新校舍师生捐款纪念碑”一块,立于南山路学校大门入口处。

可惜好景不长,仅仅过了两年,师生就被迫离开了西子湖畔的美丽校园,踏上了八年颠沛流离的西迁之路。1937年冬,由于寇乱影响,学校被迫仓促内迁,先后到达建德、丽水等地。临行前,徐旭东校长率领全校师生绕校园房舍一周,依依惜别。可令人嘘唏不已的是这竟是校长与校园的最后诀别。直到抗战胜利后,1946年2月师生才得以复员回杭。

1945年10月,徐旭东校长因积劳成疾,病逝于丽水碧湖住所,年仅46岁。从筹建南山路校舍,到抗战胜利,徐校长主持校务十一年三个月,这是杭师历史上最为艰辛的一段时期。西迁时期,徐校长提出了“物质低水平、教育高水平”的口号。师生为纪念这位“精神是永远与杭师的生命共存共荣”的校长,回杭复校后,将南山路校区的教学大楼命名为“旭东楼”,立徐故校长纪念碑,设“旭东奖学金”,以激励来者。

联师普师科毕业合影(1941年1月),左六为徐旭东校长